三淵 嘉子 日本の法曹界に女性活躍の道を切り拓いたトップランナー

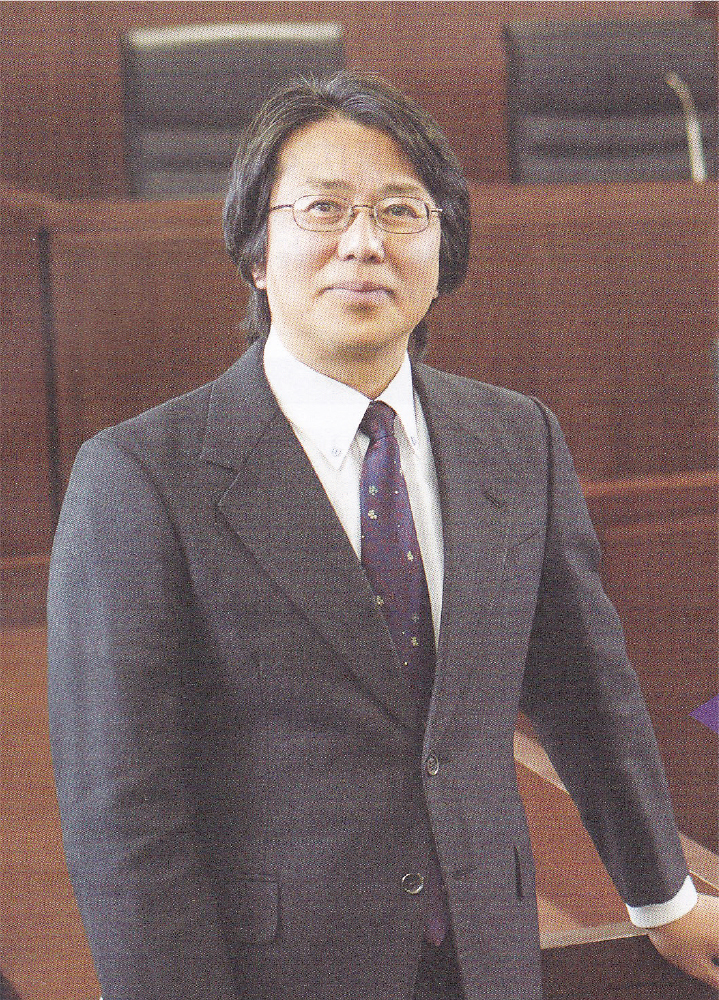

プロフィール

明治大学法学部教授、図書館長・大学史資料センター所長

村上 一博(むらかみ かずひろ)

1956(昭和31)年京都市生まれ。神戸大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学、博士(法学)。明治大学大学院法学研究科長・法学部長・博物館長、日本学術振興会科学研究費委員会専門委員・法務省法制審議会民法(相続法)部会臨時委員など歴任。

現在、明治大学法学部教授、図書館長・大学史資料センター所長。NHK2024年度前期連続テレビ小説《虎に翼》の法律考証を担当。

▲三淵 嘉子さん

嘉子は、1年半の弁護士試補の修習を終えて、1940(昭和15)年6月に弁護士登録(第二東京弁護士会所属)して、岩田宙造事務所に入りました。女性弁護士がついに誕生したのです。もっとも、戦時期ということもあって、開店休業の状態だったようです。私生活では、実家の書生であった和田芳夫(明大卒)と結婚、第一子芳武が誕生しました。順風満帆のように思えましたが、戦況が悪化し、芳夫が兵役につくと、嘉子は、幼い息子を抱えて福島に疎開するなど、苦しい生活を強いられました。

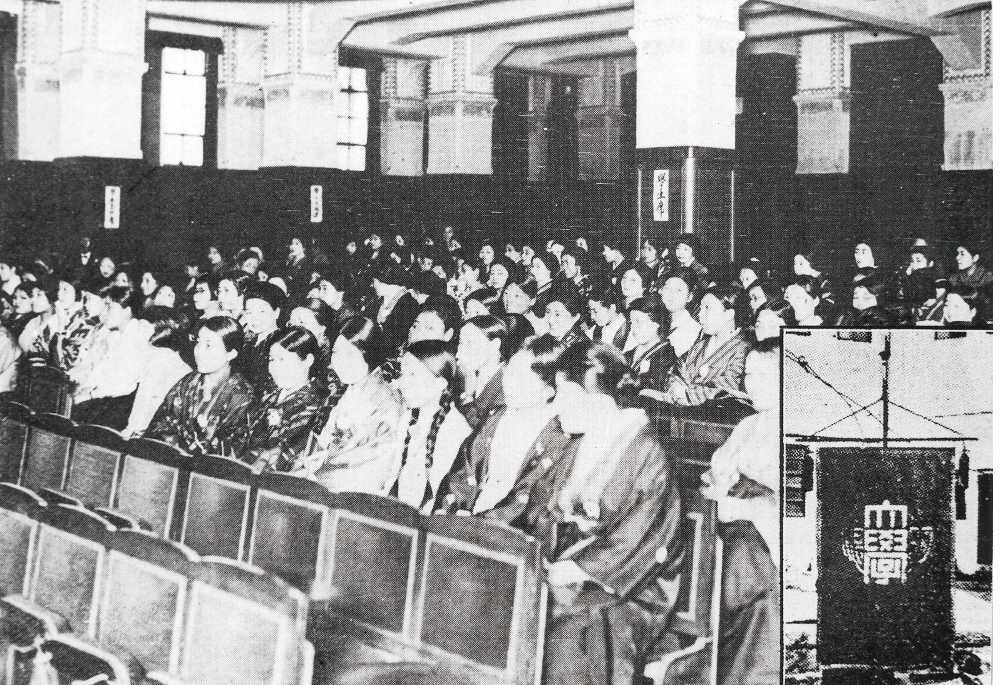

▲女子部開校式の様子

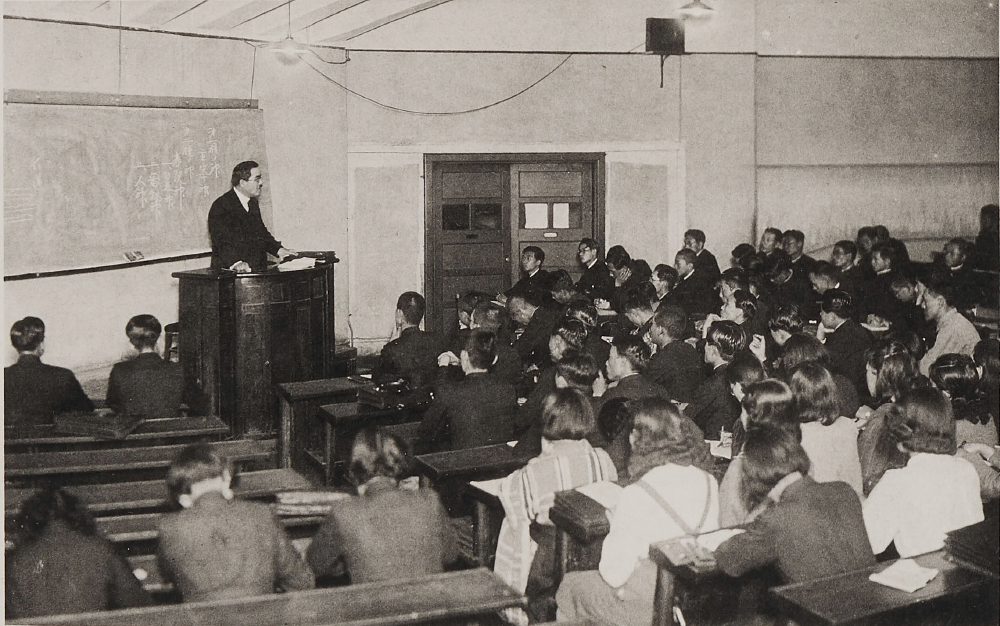

▲1941年ころの法学部授業の様子

終戦後、1946(昭和21)年5月23日、芳夫が長崎で戦病死、さらに母親を失ったことから、嘉子は意を決して、日本国憲法の男女平等の精神に則り、1947(昭和22)年3月裁判官採用願を司法省人事課に提出しました(ほどなく父親も死去)。 裁判官としての任用は認められなかったものの、6月司法省嘱託に採用され、最初に民事部民法調査室、最高裁発足後は事務総務局家庭局兼民事局の事務官となり、親族法・相続法の改正(家制度の廃止)や家庭裁判所の立ち上げなどに携わりました。2年後の1949(昭和24)年6月東京地裁民事部の判事補に任用され、翌年5月から約半年間、アメリカの家庭裁判所を視察して帰国、1952(昭和27)年12月名古屋地裁に転じ、女性初の判事となりました。その後、東京地裁・同家裁に移って民事裁判・少年審判に携わるようになりました(原爆投下を国際法違反と断じた「原爆裁判」にも右陪席として参加)。私生活では、1956(昭和31)年8月、最高裁調査官であった三淵乾太郎と再婚しています。1972(昭和47)年6月新潟家裁所長に就任(女性初の裁判所所長)、次いで浦和家裁・横浜家裁の所長を歴任、1979(昭和54)年11月13日に定年退官しました。

嘉子は、日本における女性初の弁護士・判事・家裁所長など、次々に女性法曹の道を切り拓いたトップランナーでした。「家裁の母」と呼ばれ、嘉子が「三淵マジック」を駆使して更生させた少年少女の数は5千人に上ったと言われています。退任後も女性法曹の発展に尽力し、1984(昭和59)年5月28日死去(享年69歳)しました。三淵嘉子は、戦前・戦中・戦後の困難な時代を生きながら、男女平等社会の実現に邁進しました。その功績は、現代社会においてもなお多くの人々に勇気を与え続けているのです。

▲明治大学駿河台キャンパス 旧記念館

<掲載写真:明治大学史資料センター提供>

2025.5 掲載