カスタマーハラスメントの現状と解決策

―企業が取るべき対応とは―

プロフィール

関西大学社会学部心理学専攻 教授

池内 裕美 (いけうち ひろみ)

関西大学社会学部心理学専攻 教授。関西学院大学大学院商学研究科、同大学院社会学研究科修了。博士(社会学)。日本学術振興会特別研究員などを経て、2003年関西大学に着任。2011年より現職。

専門は社会心理学、消費心理学。研究テーマは、過剰なクレームやモノのため込みなどの逸脱的消費者行動で、講演・メディア出演も多数。『消費者行動の心理学:消費者と企業のよりよい関係性』(北大路書房、共著)、『消費者心理学』(勁草書房、共編著)等があるほか、多くの著書・論文を執筆。

はじめに

近年、自己中心的で理不尽な要求をする消費者が問題視され、「カスタマーハラスメント」(以後、カスハラ)として社会的関心が高まっています。「カスハラ」は和製英語であり、厳密な定義は難しいものの、一言で表すならば「顧客による著しい迷惑行為」といえるでしょう。具体的には、暴言や暴力、不当な金品要求、執拗なクレーム、長時間の拘束、土下座の強要などが該当します。しかし、こうした悪質な苦情やクレームは決して新しい現象ではありません。それにもかかわらず、なぜ今、カスハラが社会問題として注目されるようになったのでしょうか。本稿では、その心理的・社会的背景を分析し、カスハラがもたらす問題点や課題、さらには企業に求められる対策について考察します。1. カスタマーハラスメントとは何か

(1)社会問題化したカスハラカスハラが注目されるようになった背景には、長年の悪質クレーム問題と社会の変化が関係しています。日本のサービス業では「顧客第一主義」が根強く、悪質クレームは以前から問題視されていました。しかし、ハラスメント問題への意識の高まりとともに、2010年代半ば頃から「カスタマーハラスメント」という言葉がメディアや専門家の間で広まり始めます。さらに、2018年に厚生労働省(以下、厚労省)が公的な場で「カスハラ」という表現を使用したことで、用語の浸透が加速しました。その流れを受け、2024年には「ユーキャン新語・流行語大賞」にもノミネートされるなど、社会的認知度が飛躍的に向上しています。

カスハラが社会問題として注目された契機としては、2017年に産業別労働組合「UAゼンセン」が実施した悪質クレーム(迷惑行為)に関する実態調査が挙げられます(※1)。この調査で、組合員約5万人のうち7割が来店客から何らかの迷惑行為を受けた経験があることが明らかになり、メディアでも大きく報道されました。罵声を浴びせる顧客の姿や、精神を病んだ従業員の様子が映像付きで伝えられたことで、「カスハラ」は一気に社会問題化しました。最新のUAゼンセンの調査(2024年)(※2)によると、サービス業従事者の約半数(46.8%)が直近2年以内に迷惑行為の被害を受けたと報告されています。世論の喚起や労使の取り組みの成果により被害の割合は減少したものの、依然として深刻な状況であり、さらなる対策の強化が求められています。

(2)カスハラか否かの線引きは

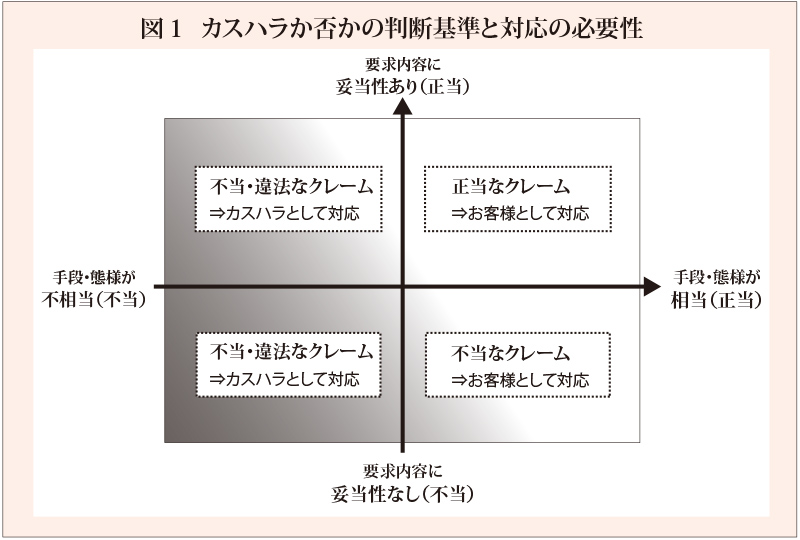

カスハラ対策が難しい理由の一つは、「正当な要求」と「不当な要求」の境界が曖昧であり、明確な判断基準を定めることが困難な点にあります。クレームには、商品やサービスの改善につながる建設的なものがある一方で、法外な賠償請求や土下座の強要といった明らかな違法行為も含まれます。後者は警察や弁護士に相談すれば対応できるのですが、問題は「正当」と「違法」の間にある〝グレーゾーン〟のクレームであり、現状では現場の裁量に委ねられています。

こうした状況を受け、厚労省は2022年2月に「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を策定しました(厚労省 ,2022)。このマニュアルでは、カスハラの判断基準として「要求内容の妥当性」と「要求の手段・態様が社会通念上相当か」の2点を示しています。図1は、この2軸を基に筆者が対応の必要性を図式化したものです。つまり、言いがかりによる金品要求や、たとえ正当な補償請求であっても人格を否定する暴言を伴う場合は、カスハラに該当するとされます。「社会通念が曖昧」「抽象的で即活用は難しい」といった課題は残るものの、カスハラの判断基準が明示されたことは、対策を立てる上で大きな前進につながったといえます。

2. なぜカスハラは起きるのか

(1)カスハラにいたる心理的要因カスハラが発生する根本的な要因は、一言でいえば「不満の存在」にあります。人は、商品やサービスの品質・性能が期待にそぐわなかったり、店員の対応が思いどおりでなかったりすると、不満を抱くものです。この不満が、やがて怒りや苦情へと発展するという考え方は、「期待不一致モデル」(Oliver,1980)として提唱されています。

不満の背後には、不快感、不安、不信感、不公平感といった「一次感情」と呼ばれるネガティブな感情が潜んでいます。これらが苦情の発端となり、さらに「二次感情」としての怒りを喚起することで、苦情が顕在化します。その後、コミュニケーション上の行き違いや外的要因が引き金となることで、苦情はエスカレートし、カスハラへと発展していくのです。

(2)カスハラ増加の心理的・社会的背景

UAゼンセンの調査(2024年)では、約3割(33.7%)の組合員が迷惑行為は「増えている」と感じていることが明らかになりました。また、筆者が2020年11月に実施した調査においても、「釣り銭の渡し方が悪い」「レジに時間がかかり過ぎる」など、些細なことがきっかけでクレームに発展するケースの増加が確認されています。

では、なぜカスハラは増加したのでしょうか。その背景には、さまざまな要因が複合的に絡み合っていますが、ここでは主な要因を3つに整理して考察します。

❶顧客第一主義の浸透と消費者の権利意識の高まり

日本では古くから、「消費者主義」や「顧客第一主義」を経営理念とする企業が多く存在しています。特に高度経済成長期の終焉後、市場競争を勝ち抜くためには顧客視点に立つことが最も重要であるという考えが広まりました。さらに、1995年の「製造物責任法」(PL法)の施行、2004年の「消費者基本法」(旧・消費者保護基本法)の改正、2009年の「消費者庁」の設置など、消費者保護のための制度が段階的に強化されてきました。1968年に消費者保護基本法が制定された当初、消費者は企業に比べて知識や影響力が乏しく、弱い立場にありました。しかし、こうした法整備や社会の変化を通じて消費者の権利が向上し、企業との力関係が逆転する場面も見られるようになりました。その結果、一部の消費者の間では「お客様は神様」「店員は要求に応えて当然」といった無意識の偏見や思い込み、すなわち「アンコンシャス・バイアス」が浸透し、カスハラ増加の一因になったと考えられます。

また、このようなバイアスは社会環境の影響を受けるため、世代間での価値観の違いにも表れています。特に「労働観」や「対人距離感」などの世代間ギャップが広がることで、従業員と消費者の認識のズレが生じ、カスハラを助長する要因の一つになっているといえるでしょう。

❷過剰サービスによる過剰期待

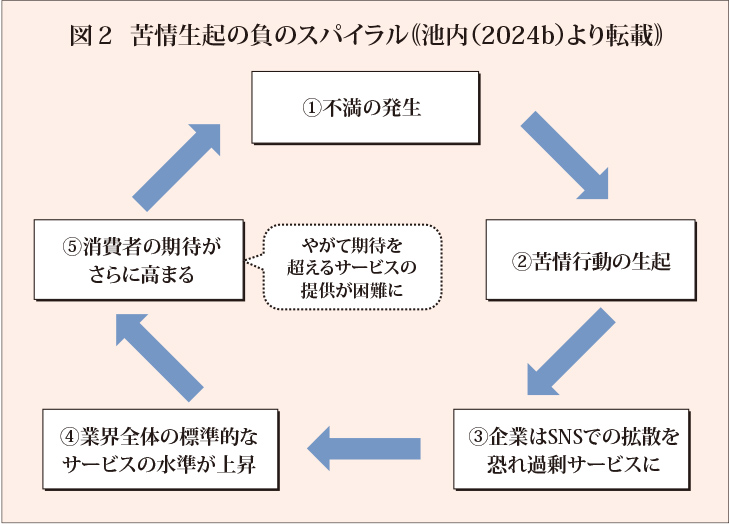

日本の「おもてなし精神」に基づくサービスは極めて高水準であり、多くの消費者に高い満足を提供しています。しかし、その一方で、苦情社会を助長する要因にもなっています。このメカニズムは、メディア環境の変化とともに次のように整理できます(図2)。

まず、

①苦情が生じる前提には、何らかの「不満」があります。

②この不満が苦情として顕在化すると、

③近年ではSNSを通じて瞬時に拡散される可能性が高まっています。企業はこうしたリスクを恐れ、消費者の要望に応えようと過剰なサービスを提供するようになります。

④一社が過剰サービスを始めると、競争上、他社も追随せざるを得なくなり、業界全体の標準的なサービスレベルが引き上げられます。

⑤その結果、消費者の期待水準がさらに高まり、やがて企業側がその期待に応えきれなくなると、新たな不満が生じる、

という負のスパイラルが生まれます。つまり、サービスが手厚くなるほど、消費者は「やってもらって当たり前」と感じるようになり、期待が過剰に膨らみます。その結果、不満が生じやすくなり、ひいては苦情やカスハラにつながる社会構造が形成されることになります。

❸社会全体の疲労と不寛容社会の到来

現代の日本社会では、多くの人が仕事や人間関係の悩みなど、さまざまなストレスを抱えて生活しています。ストレスが蓄積されると、集中力や判断力が低下し、怒りのコントロールが難しくなります。その結果、些細な出来事にも過剰に反応しやすくなり、日本社会全体が「不寛容社会」と化すことで、カスハラの増加をもたらしているといえます。

3. カスハラにおける行政の動向と企業に求められる対策

(1)カスハラがもたらすリスクカスハラは、他のハラスメントと同様に、従業員の心身に深刻な影響を及ぼします。度重なる悪質なクレームや理不尽な要求は、従業員の精神的な負担を増大させ、ストレスや不安を引き起こします。その結果、休職や離職につながる可能性が高まり、企業の人材確保や組織運営にも悪影響を及ぼします。さらに、従業員のモチベーションの低下は、サービスの質の低下を招き、ひいては顧客離れを引き起こすリスクもあります。加えて、カスハラを放置することで、企業は「安全配慮義務違反」を問われ、従業員から損害賠償請求を受ける可能性も否定できません。企業には、従業員が安全かつ健全に働ける環境を整備する責任があり、カスハラ対策を怠ることは法的リスクを伴います。こうした点からも、カスハラ対策は単なる労務管理の問題ではなく、企業のリスクマネジメント上、喫緊の課題といえます。

(2)近年の法整備の背景と動向

このように、カスハラは深刻な影響をもたらすにもかかわらず、多くの企業で対策が十分に進んでいません。その要因の一つとして、前述したように「カスハラに該当する行為の線引きが曖昧であること」が挙げられます。加えて、加害者が「外部の第三者」であるという特性も、対策の遅れを招く要因となっています。セクハラやパワハラが社内の人間関係に起因するのに対し、カスハラは「顧客」や「取引先」など、企業にとって重要な関係者が行為者となるケースが多いのが特徴です。そのため、企業側が顧客を加害者扱いすることに抵抗を感じたり、対策を公表することに慎重になったりする傾向があります。こうしたカスハラ特有の事情が、法整備の遅れを招いた一因と考えられます。

しかし近年、カスハラが社会問題として急速に認知されるようになり、行政も本格的に対策に乗り出しました。特に厚労省は、前述のマニュアルを作成するとともに、2024年11月にはカスハラを明確に定義し、企業に対策を義務付ける方針案を公表しました。本方針案では、カスハラを次の3つの要素を満たすものと定義しています。「顧客や取引先、施設利用者、そのほかの利害関係者が行う行為であること」「社会通念上、相当な範囲を超えた言動であること」「労働者の就業環境が害されること」。この方針を受け、厚労省は「労働施策総合推進法」の改正を検討し、2025年の通常国会に改正案を提出する見通しです。

同時に、自治体レベルでも条例制定が進んでいます。2024年10月には、東京都が全国で初めて「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」を成立させ、2025年4月から施行されました(東京都の条例では「・」が含まれています)。本条例では、事業者に対して「相談窓口の設置」「従業員の安全確保」「現場での初期対応の手順作成」などを求めています。罰則規定はないものの、実効性を高めるために具体的なガイドラインが策定されました。東京都の動きを受け、北海道や群馬県でも同様の条例が制定され、2025年4月から施行されています。そのほか、秋田県や愛知県をはじめ複数の自治体でも条例制定の検討が進められています。

(3)カスハラへの対応策

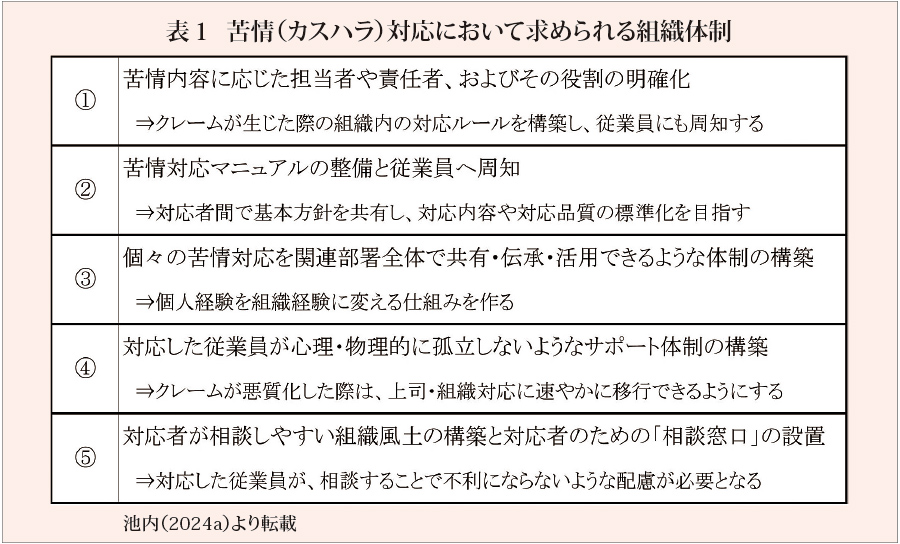

行政の動向に伴い、企業のカスハラ対策もより具体的かつ明確になってきました。特に、従業員が安心して働ける職場体制の構築が重要であり、筆者はこれを表1の5点に整理しています。

特に②のマニュアル策定においては、厚労省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を参考にしながら、各社の実情に即した内容にすることが求められます。しかし、マニュアルを形だけ作成しても機能しないため、従業員一人ひとりが内容を熟知し、適切に活用できる環境を整えることが不可欠です。また、⑤の組織風土の構築において重要なのは、上司と部下の関係性です。カスハラ被害に遭った際、従業員が最初に頼るのは上司であることが多いため、常に相談しやすい雰囲気を作る必要があります。実際に被害者からは、「苦情対応の際、上司が守ってくれなかったことが一番辛かった」との声が多く寄せられており、管理職や現場責任者はこの点を肝に銘じるべきでしょう。さらに表1の5点以外にも、社内教育や研修の機会を設けることや、従業員同士が自身の体験を共有し合う「グループ・ディブリーフィング」の実施なども、メンタルヘルスの維持・向上に有効といえます。

また、カスハラの予防策として、近年、「カスハラ対応ポリシー」を公表する企業が増えています。その先駆けとなったのが任天堂です。同社は2022年10月、「修理サービス規程/保証規程」に「カスタマーハラスメント」の項目を追加し、カスハラに該当する行為(威嚇や脅迫、侮辱など)や対応方針(修理を断る可能性もあるなど)を明示しました。その後、IT・サービス業のfreeeも同様の対応を講じ、コクヨ、JR東日本・JR西日本、日本交通など、さまざまな業界の企業で「カスハラ対応ポリシー」が策定されています。特に航空業界では、JALとANAが共同で「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を発表し、業界全体としてカスハラに対する姿勢を明確にしました。

このようなポリシーを発信することには、大きく次の3つの効果があります。

①加害者に対して対応打ち切りをしやすくなる、

②社内的には「従業員保護」の姿勢を示し、信頼関係が強化される、

③社外的には「カスハラに屈しない企業」としてのブランドイメージを向上させる。

また、カスハラ対応ポリシーを公表する際には、次の点を明記することが重要です。「カスハラに対する基本的な考え方」、「カスハラの定義および判断基準」、「基本方針」など。こうした明確な指針を打ち出すことで、企業はカスハラへの対応力を高めるとともに、従業員の安全を守る体制をより強固なものにできるといえます。

おわりに

サービス業が人と接する仕事である以上、クレームは避けられません。中でも「カスハラ」と呼ばれる悪質なクレームは、従業員に深刻な苦痛を与え、離職や休職に追い込むことさえあります。その結果、人手不足が進み、サービスの質が低下し、最終的には消費者や社会全体にも不利益をもたらします。カスハラ防止には、消費者が特権意識を捨て、従業員の職務範囲を理解するなどの意識改革が求められます。そのため、法整備や企業の取り組みは有効ですが、「顧客第一主義」の根強い価値観のもとでは、制度が形骸化する懸念もあります。また、過度に規制が進めば、今度は消費者が声を上げにくくなる可能性も否定できません。従業員と消費者の双方の人権が尊重される社会を実現するには、国民一人ひとりの理解と協力が不可欠です。

※1 UAゼンセン (2017). 悪質クレーム対策(迷惑行為)アンケート調査結果 全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟

※2 UAゼンセン (2024). カスタマーハラスメント実態調査緊急報告集会資料 全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟

引用文献

◎池内裕美 (2024a). カスタマーハラスメントの現状と課題:より良い消費社会を実現するには Int’lecowk:国際経済労働研究,79,5-11.

◎池内裕美 (2024b). なぜ日本ではお客さまがエラくなったのか:カスハラの現状と法整備への課題 日本情報多言語発信サイト

nippon.com(ニッポンドットコム), 公益財団法人ニッポンドットコム,https://www.nippon.com/ja/in-depth/d01024/

◎厚労省 (2022). カスタマーハラスメント対策企業マニュアル, カスタマーハラスメント対策マニュアル作成事業検討委員会

◎Oliver, R. L. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions, Journal of Marketing Research, 17, 460-469.

2025.7 掲載