田村 太郎:外国人の人権と企業に求められる取り組みについて

プロフィール

一般財団法人ダイバーシティ研究所 代表理事

田村 太郎 (たむら たろう)

阪神・淡路大震災で被災した外国人への支援を機に「多文化共生センター」を設立し、地域における多文化共生の推進に従事。同センター代表や「自治体国際化協会」参事等を経て、2007年に「ダイバーシティ研究所」を設立。CSRや自治体施策を通じた人の多様性への配慮に取り組んでいる。復興庁復興推進参与として東北復興にも携わる。大阪大学客員准教授、明治大学大学院兼任講師。

共著に『多文化共生キーワード事典』『企業と震災』などがある。

はじめに

「外国人」と聞いてみなさんはどのような人を想像するだろうか。国籍が日本ではない人、日本生まれではない人、日本以外の文化背景を持つ人など、人によってそのイメージは異なるかもしれない。本稿では主に外国籍で日本に在留する人について論じるが、文化的なちがいへの配慮が必要な内容については国籍は日本でも外国にルーツのある人や、日本以外の文化的背景を持つ人も対象に含むものとして読んで頂きたい。また、外国人と日本人との境界も曖昧だが、外国人と言っても国籍も文化背景もさまざまである。例えば法律によっても外国人の定義はあいまいで、外国人の中でも適用される施策と対象外となる施策がある場合もあり、一様に論ずることはできない。他のマイノリティ課題と同様に、「外国人」という人がたくさんいるわけではなく、それぞれに異なる背景があるさまざまな外国人がみなさんの周りにも暮らしているということをまずはご理解頂きたい。外国籍で日本に暮らす外国人の数は2019年末に約300万人を超え、総人口に占める割合は2%を上回った(※1)。2019年は在留資格「特定技能」の新設を核とする改正入管法が施行されるなど、外国人受け入れに注目が集まり、さらにオリンピック・パラリンピック開催に向け訪日外国人の増加にも関心が高まっていたが、新型コロナウイルスの感染拡大で状況は一転。帰国できないまま生活に困窮したり解雇されて次の職に就けなかったりする外国人が各地で見られるようになった。リーマンショックの時も同様に、直前までの好景気から一転して雇用の「調整弁」として真っ先に失業を余儀なくされた外国人がたくさんいたことは記憶に新しい。日本社会から求められて来日し、地域社会の担い手として活躍している外国人が、ひとたび情勢が変化するとたちまち厳しい立場におかれてしまうのは、外国人の日本における立場がまだまだ弱く課題が多いことを意味している。

本稿では、主に1970年代以降の日本におけるこれまでの外国人受け入れの歴史について概観し、国際社会の動向も紹介しながらこれからの外国人との共生に向けた考え方を解説するとともに、コロナ禍において外国人がもつ脆弱性にも着目しながら、これからの企業に求められる取り組みについて外国人を雇用する上で留意したい点を中心に整理する。本稿がコロナ禍の社会においても外国人が排除されることなく、ともに地域や職場の未来を切り拓くパートナーとして位置づけられるための一助となることを期待したい。

1. 日本で暮らす外国人の概要

日本はかつて、海外に移民を送り出す側にあった。明治時代に始まった政府による移民送り出しは戦後に再開され、1972年のブラジルへの渡航まで続いた。高度経済成長を経た1980年代、ベトナムやカンボジアなどインドシナからの難民の受け入れや、厚生省(当時)による中国残留者やその家族の帰国者の受け入れ事業が本格化し、事実上の外国人受け入れ国に転じた。また1990年まではビザなしでの入国が認められていたイラン、パキスタン、バングラデシュの3国から短期滞在で来日し、主に北関東の自動車工場等で就労する人々が増加。さらに飲食店や風俗店で働くフィリピンやタイからの女性たちも増え始め、こうした正規の在留資格がないまま日本に滞在し就労する外国人は、1990年代のはじめには30万人近くにも上った。

バブル経済による景気の活況や外国人労働者の実質的な増加をふまえ、政府は「第6次雇用対策基本計画」(1988年)で外国人労働者を「専門的・技術的労働者」と「単純労働者」とに分け、専門的・技術的労働者は可能な限り受け入れるが、いわゆる単純労働者については慎重に対応するとの方針を示した。この方針に沿って 1989年に改正された入国管理法は、現在の在留資格制度の原型をなすものとなっている。

この改正入国管理法は1990年に施行され、日系三世とその家族の来日と就労、日本の高度な技術を学ぶ「研修生」(現在は「技能実習制度」に集約)の受け入れ、「芸能人」としてフィリピンパブなどの飲食店で働く女性の招聘が各地で積極的に展開された。主要な外国人労働力が合法就労へ移行したことや、派遣法の改正などの影響もあって、外国人の雇用は人材会社を経由したものが多くなった。人材会社は送り出し国での募集から就労先の紹介、住居の手配や健康保険、子どもの教育などの手続きなどを幅広く対応。こうした状況は南米日系人の受け入れで多く見られたが、技能実習生の受け入れでも同様に、送り出しから受け入れまでを一貫して人材会社が対応する事例が定着した。

1990年の改正入管法施行から一貫して増え続けてきた在留外国人数は、リーマンショックの影響で2009年に初めて減少し、さらに東日本大震災や原発事故の混乱で減少が続いた。しかし日本の深刻な労働力不足などを背景に2013年からは再び増加に転じ、2015年からは毎年、過去最高を更新し続けている。2019年末の国籍別の在留外国人数は、中国(81.3万人)、韓国(44.6万人)、ベトナム(41.2万人)、フィリピン(28.2万人)、ブラジル(21.1万人)(※2) の順となっている(図表1)。ベトナムは技能実習生として来日するケースが多く、ブラジルはほとんどが日系人である。

2010年代の外国人の状況は、「3つの多様化」にまとめることができる。一点は「国籍の多様化」。1990年以降以降増えてきたブラジルやペルーが占める割合は減少し、最近はベトナムやネパールといった新たな国からの来日が急増。国籍が多様化するということは、文化や習慣も多様化することを意味し、受入れ側が配慮すべきことも多様になる。

二点目は「在留形態の多様化」。近年は「技能実習生」や「留学生」として来日する外国人が急増しているが、日系人として来日しリーマンショックを乗り越えてなお日本に留まるブラジル人やペルー人も依然として多く暮らしている。国際的な人口移動の活発化で、配偶者として新たに来日する外国人も少なくない。在留資格が異なると日本でできる活動や、受けられる福祉サービスにもちがいがあり、一様な対応が難しくなる。

三点目は「年代・世代の多様化」。在日コリアンや華僑の人たちだけでなく、80年代以降に来日した外国人も高齢化しており、孫がいる世代となっている。日本は移民国家ではないというタテマエになっているが、原則10年以上継続して日本に滞在し、一定の要件を満たせば「永住者資格」を申請することができ、「永住者資格」を新たに取得する外国人は2000年代以降、毎年2~3万人で推移している。永住するということは、子どもや親の呼び寄せや本人の高齢化など、新たな課題が生じることを意味しており、すでに各地の高齢者施設で多言語・多文化対応が必要な状況になっている。

日本で暮らす外国人は今後も増加が予想されるが、このようにすでに多くの外国人がさまざまな国から来日し、さまざまな在留形態で暮らしていること、またその受け入れは入管法の改正や閣議決定などにより段階的に拡大されてきた結果であることを、私たちは正しく認識しておく必要がある。外国人が勝手に日本へ来て、勝手に困っているわけではなく、日本社会側のさまざまな要望を背景に外国人を受け入れてきたということへの理解が不可欠だ。

2. 外国人受入れをめぐる国際社会の動向

日本以外の国々では外国人をどのように受け入れているのだろうか。ここではアメリカやオーストラリアなどの移民国家ではなく、欧州とアジアの近年の状況を紹介しながら、日本の課題を整理したい。欧州では第二次世界大戦後、ドイツやイギリス、北欧などが、イタリアやギリシア、トルコなどから臨時の労働者として外国人を受け入れ、戦後の復興から高度経済成長までの人手不足を補う政策がオイルショックまで続いた。1970年代には北欧を中心に、ベトナム戦争やカンボジア内戦、アフリカや南米での政治的な混乱を受けて急増した難民を人道的な視点から積極的に受け入れた。難民の受け入れにあたっては臨時の労働者ではなく、長く地域で暮らす住民としての受け入れ政策が必須となる。また東西冷戦の終結で1990年代以降は中欧・東欧から西欧への人の流れも加速。2000年代にはEUも拡大し、域内での人の移動が自由化されると、外国人受け入れは国による移民政策から地域における都市政策へと軸が移っていく。

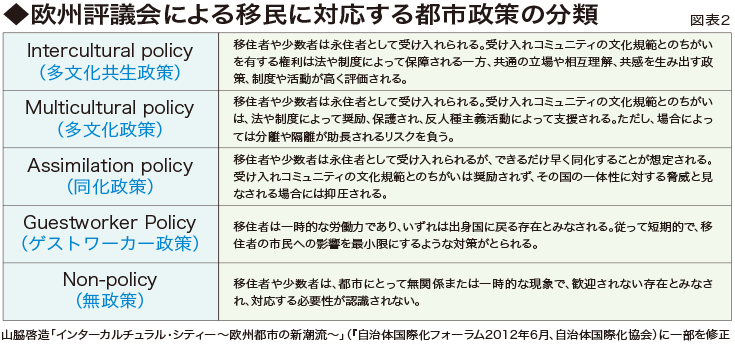

カナダやオーストラリアでは、移民や難民に対して自国の言葉や文化を押しつける「同化政策」ではなく、相手の文化を尊重しながらともに地域を創っていこうとする「多文化主義」が今も顕在だが、欧州では2000年代に入ってから各国の首相が「多文化主義は失敗した」という発言を繰り返した。その背景には、「同化政策」の回避を意識して自国の言葉や文化を学ぶ機会を提供しなかったことが、移民や難民がよりよい仕事に就き生活を安定させることを阻害し、社会の分離や格差を招いてしまったという強い反省がある。2008年に欧州評議会がスタートさせた「インターカルチュラル・シティー」プロジェクトは、多文化主義の限界を超えた新たな都市政策を指向するもので、文化多様性を尊重しつつ調和のとれた社会をめざすためのさまざまな取り組みを都市間連携の形で共有しながら欧州を越えて理念の普及に努めている(図表2)。

かつては中国を中心に世界各地に労働者を送り出していたアジアは、近年は経済成長が著しく、国内にも充分な雇用がある状況となりつつあることから、海外への送り出し圧力は下がりつつある。中国、韓国、台湾などでは日本と同様に少子高齢化が急速に進展しており、近年は外国人受け入れに熱心だ。とくに韓国では2007年に基本法を制定し、多文化国家をめざす方針を強く打ち出している。200を超える自治体が「多文化条例」を施行。外国人への韓国語教育や生活相談に力を注いでいる。東南アジアでも国際間の人の移動は活発で、タイやマレーシアの工場ではカンボジアやミャンマーからの労働者が働いている。

一方、フィリピンやベトナム、インドネシアなど比較的人口に余裕がある国々では、いまも海外への労働者の送り出しに力を入れているが、アジアにはEUのような組織がなく、国境を越えた人の移動について議論するテーブルも整備されていない。その結果、受け入れと送り出しの二国間での個別協定に基づく人の移動が基調となっており、北米やオーストラリア、中東諸国などアジア以外の地域への人の流出を招いている。本来であれば域内では最大の外国人受け入れ国である日本がイニシアチブを取り、アジア内での人口変動に対処する戦略を各国と協調して描くべきであろうが、日本の政策議論は国内の労働力不足を一時的にしのぐことしか視野に入っていないようにみえる。中国や韓国にも協調路線は見られないことから、今後のアジアにおける人の確保や育成の見通しは明るいとは言えない。

ところで、欧州では近年、移民排斥を訴える政党が議席を伸ばしたり、移民の流入への不安からEU離脱を指向する動きが目立っており、このことをもって日本でもこれ以上の外国人受け入れは回避すべきとの主張を耳にすることがある。欧州がアジアやアフリカからの移民や難民受け入れに消極的な姿勢を示しているのは事実であるが、それは欧州周辺、アフリカや中東で混乱が続いており、あまりにも多くの移民や難民が欧州に押し寄せていることが背景にある。翻って日本の場合、周辺諸国は経済的に発展しておりコロナの直前まで日本をめざしていたのは難民ではなく観光客であった。2019年に法を改正して新設した在留資格「特定技能」は初年度で4万人程度の受け入れを目標としたが、実際に受け入れたのは10分の1にも満たないのが現状である。

日本がアジアで唯一の経済大国だったのは30年も前の話であり、いまはアジア諸国との賃金格差はかなり小さくなっている。国境さえ開ければ外国人は喜んで日本に働きに来てくれるという言葉を地方の経営者から聞くことがあるが、そうした時代錯誤な感覚を早く修正しなければ、日本の産業を支える外国人労働者の受け入れはもう期待できなくなるだろう。

3. 職場における配慮のポイント

ここまで述べてきたような日本における外国人受け入れの流れと国際社会の動向を視野に入れ、みなさんの職場で外国人の人権について何が課題となっているか、現状を確認するとともに今後の目標を立て改善に取り組んで頂くうえでのポイントを「3つの視点」に整理して解説したい。まず一点目は「あってはならないちがいをなくす」という視点である。同じ職場では働いているのに国籍がちがうというだけで待遇が異なる、日本語がわからないことで大切な情報が届かない、ということがないか確認し、是正のための取り組みに着手する。労働法や入管法に違反する状況がないことはもちろん、社内の規定や職場の慣行についても外国人であることを理由に不当な扱いを受けることがないよう確認を急いで頂きたい。日本語習得の機会や日本での生活に必要な情報の提供などにも配慮を求めたい。とくに在留資格「技能実習」や「特定技能」での受け入れでは就業する外国人に日本語教育と生活支援を行うことが必須となっており、自社だけでなく取引先においても外国人の雇用や支援が適正に行われているか確認しておきたい。

二点目は「なくてはならないちがいは守る」という視点である。2016年に施行された障害者差別解消法では、障害者から社会の中にある何らかのバリアを取り除くための何らかの対応を求められたとき、負担が重すぎない範囲で対応することを「合理的配慮」といい、事業者にも対応に努めることが求められているが、外国人への配慮も同じ視点でとらえ職場慣行を見直す必要がある。宗教上の規範や禁忌事項、食事や生活習慣において配慮が必要なことは何か外国人従業員と議論し、できる限りの配慮を行うことを急ぎたい。とくに日本では宗教への配慮がおざなりになりがちで、礼拝時間や断食期間の就業のあり方について工夫が必要である。

三点目は「ちがいに寛容な組織をつくる」という視点である。多くの職場で、外国人が働くための研修プログラムはたくさんあっても、外国人と働く日本人のための研修プログラムはほとんどみられない。異文化理解やコミュニケーションについての基礎的な研修を実施し職場全体での理解を促進することや、外国人従業員とともに議論を重ねて新たな職場づくりにチャレンジするような機会を設けることで、支援する・されるの関係ではなくともに未来を切り拓く仲間として外国人を受け入れることを期待したい。

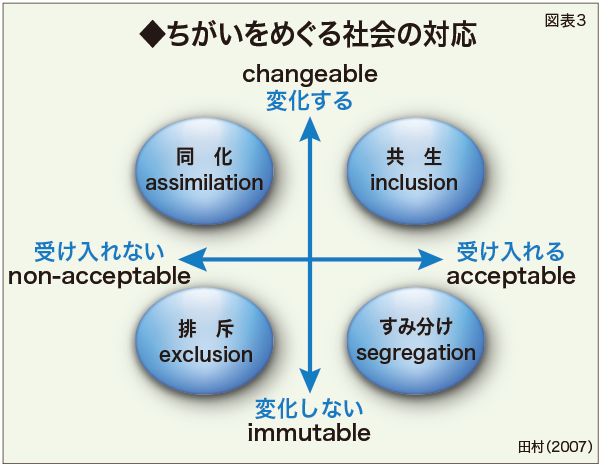

日本の賃金はアジアの中で飛び抜けて高いものではないことを自覚し、適正な給与と受け入れ環境を提供するとともに、従業員や家族の人生を大切にする職場をめざしていくことが、外国人を必要とする日本の職場に求められる考え方となる。図表3はちがいをめぐる組織や地域の対応について、ちがいを受け入れるかどうかと、ちがいを持つ人が変化すると考えるかどうかの2つの軸で4つに分類したものである。相手に変化を強いる「同化」を指向せず、また「排斥」でも「すみわけ」でもなく、ちがいを受け入れともに変化する「共生」のポジションこそがこれからの組織がめざすべきありようであって、そのためには互いに変化することへのチャレンジが必要となる。

おわりに

本稿では外国人を雇用する視点を軸に人権上の課題を整理したが、300万人の外国人が日本で暮らす状況は顧客としての外国人への配慮も必要といえる。自社が提供する商品やサービスについても外国人の人権に配慮があるものかどうか、当事者である外国人の力も借りながら点検する機会を設け、改善を急ぎたい。また歴史的経緯から今も各地で暮らす在日コリアンの方々が直面する課題についても、まだ解決できていないことが少なくない。他にも本稿でカバーできていない領域は多々あることをご容赦頂き、取り組みにおいて留意して頂きたい。外国人の人権を守ることは企業を守ること、日本の産業を守ることと同義であり、外国人の人権が守れないようでは、企業にも日本の産業にも未来はない。コロナの時代にあっても日本が外国人を必要とする状況は不変であり、外国人の人権の視点からこれまでの職場慣行や商慣行を見直し、明るい未来をめざしたい。

※1:2019年末の在留外国人数293万3,137人と2020年1月1日現在の不法残留者数8万2,829人の合計から。

※2:いずれも2019年末現在。千人未満は切り捨て。法務省統計より。

2021.2 掲載