菅原絵美:「ビジネスと人権」の最前線

「つながり」から企業の責任と役割を考える

プロフィール

菅原 絵美(すがわら えみ)

大阪経済法科大学国際学部准教授、グローバル・コンパクト研究センター代表。大阪大学大学院国際公共政策研究科博士後期課程修了(博士(国際公共政策))。専門は国際法、国際人権法。

国連人権高等弁務官事務所および国連グローバル・コンパクト事務所でのインターンシップ、グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク事務局(現一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン)のスタッフを経て、現職。

主な論文・著書に、(論文)菅原絵美「企業の社会的責任と国際制度:『ビジネスと人権』を事例に」『論究ジュリスト』第19号(2016年)、(著書)菅原絵美著、部落解放・人権研究所企業部会編『人権CSRガイドライン:企業経営に人権を組み込むとは』解放出版社(2013年)がある。

はじめに

2011年6月に国連人権理事会が「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、指導原則)を承認してから6年が経った。指導原則は、企業が人権に対して責任を負うことが初めて国連加盟国によって認められた文書であるが、その「原則」という名称の通りで法的拘束力を有しない。ではその責任とはどのようなものかというと、①企業が人権を尊重する(侵害しない)責任であり、②その尊重すべき人権とは国際的に認められた基準を最低限とし、③その責任は自社による作為・不作為による侵害はもちろん、自社との関係性(バリューチェーン)で生じた侵害にも及ぶ。

そして企業はその責任を果たすために、①国際的な人権基準を尊重するというコミットメントを示した人権方針を策定すること、②事業活動が人権に与える負の影響を特定し、防止し、軽減し、対処する人権デューディリジェンス(相当の注意)のプロセスとして、人権影響評価、評価結果の取り込みと実行、追跡検証、情報開示を実行すること、③苦情処理メカニズムの設置などで人権侵害を是正する、またはそれに向けて協力することが期待されている。

このような指導原則は、政府、企業、市民社会(NGO、労働組合など)、国際機関などを巻き込みながら起草されたこともあり、国連の承認という権威を得た後には、ISO26000に盛り込まれるなど、世界に徐々に伝播されてきた。 この指導原則の広がりをうけて、自社・自社グループの行為だけでなく、自社と関係を有する組織に対して負う人権尊重責任への認識も広がってきた。企業の社会的責任(CSR)としてサプライチェーンへの関心はこれまでも高かったが、企業に資金を提供する責任としての投融資活動、そして2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を含めたメガスポーツイベントの持続可能な運営など、「つながり」における人権尊重責任が問われてきた。本稿はこの「つながり」の課題に注目するものである。

自社との「つながり」と企業の人権尊重責任

指導原則では、バリューチェーン全体に対して企業に責任が及ぶとする一方で、差別や侵害などの人権への悪影響と企業が「どのようにつながっているか」に応じて、企業に求められる責任の内容や程度が規定されている。指導原則の原則13では、「つながり」の問題について、次のように規定している。

13.人権を尊重する責任は、企業に次の行為を求める。

(a)自らの活動を通じて人権に負の影響を引き起こしたり、助長することを回避し、そのような影響が生じた場合にはこれに対処する。

(b)たとえその影響を助長していない場合であっても、取引関係によって企業の事業、製品またはサービスと直接的につながっている人権への負の影響を防止または軽減するように努める。

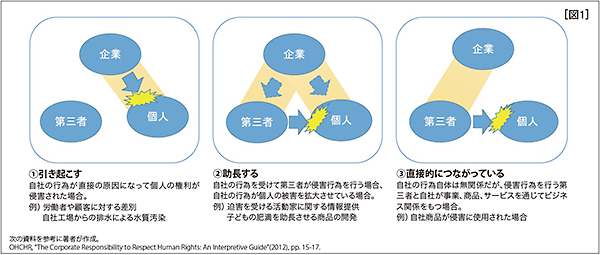

ここでは人権侵害と企業活動との「つながり」を、①引き起こす場合、②助長する場合、③直接的につながっている場合の3つに分けて考えている。[図1]

(a)自らの活動を通じて人権に負の影響を引き起こしたり、助長することを回避し、そのような影響が生じた場合にはこれに対処する。

(b)たとえその影響を助長していない場合であっても、取引関係によって企業の事業、製品またはサービスと直接的につながっている人権への負の影響を防止または軽減するように努める。

①引き起こす場合とは、自社の行為が人権侵害の直接的な原因になっている場合であり、②助長する場合とは、自社の行為が直接的な原因ではないが、侵害の前提として決定的であったり、侵害の規模や程度を拡大させていたりする場合である。③直接的につながっている場合は、自社の行為自体は侵害とは何ら関係していないが、事業、製品、サービスを介して侵害者とつながっている場合である。

①引き起こす場合とは、自社の行為が人権侵害の直接的な原因になっている場合であり、②助長する場合とは、自社の行為が直接的な原因ではないが、侵害の前提として決定的であったり、侵害の規模や程度を拡大させていたりする場合である。③直接的につながっている場合は、自社の行為自体は侵害とは何ら関係していないが、事業、製品、サービスを介して侵害者とつながっている場合である。それぞれの場合分けの是非も気になるところだが、そもそもなぜこのように「つながり」を複雑に場合分けして考える必要があるのだろうか。

このことを考えるにあたって、指導原則の原則22を確認したい。原則22は、実際に侵害が生じてしまった場合に企業にどのような責任が求められるのかを規定している。

22.企業は、負の影響を引き起こしたこと、または負の影響を助長したことが明らかになる場合、正当なプロセスを通じてその是正の途を備えるか、それに協力すべきである。

つまり、企業は、人権侵害を①引き起こした場合および、②助長した場合に、その問題が是正されるところまで対応・協力することが求められる。一方、③直接的につながっている場合は、原則22の解説によれば、企業は問題を是正するという「役割」を担うことはあっても、「責任」として是正の途を備えるよう求められるわけではないという。この場合、企業は、人権侵害を引き起こしている組織に侵害を防止・軽減するよう働きかけることが求められる。このように人権侵害と自社の「つながり」の如何によって、当然のことながら、責任として企業に求められる内容に幅が出てくる。なかでも注意が必要なのは、②助長する場合であり、自社の行為が人権侵害の直接の原因でなくとも、問題が解決されるまで対応・協力する責任を企業は負うことになる。

「つながり」の問題を金融から考える

これまで取り上げてきた「つながり」の問題を金融の事例で考えてみたい。例えば、世界のメガバンク7行が結成したThunグループ※1は銀行ビジネスの人権尊重責任における「つながり」の問題を取り挙げるディスカッションペーパーを2017年1月に発表した。その内容が議論を呼び、国連や市民社会はもちろん、指導原則の起草者であるジョン・ラギー氏がその内容を懸念するコメントを発表している。この意見の衝突するポイントが、まさに②助長する場合の理解であることから、本稿で紹介したい。投融資機関では、90年代後半から、社会的責任投資のように、企業活動を財務面だけでなく、社会・環境面からも評価して投融資先を決定することを行ってきた。その一方で、投融資した企業またはプロジェクトにおいて人権侵害が発生し、投融資機関にもその責任を問われる事例が登場してきた。例えば、指導原則を導入する形で2011年に改訂されたOECD多国籍企業行動指針に基づき、2013年にはある韓国鉄鋼大手がインドで引き起こした人権侵害に対し、当該企業自身が指針の違反を問われるだけでなく、そのプロジェクトに融資したオランダおよびノルウェーの金融機関が申立を受け、違反を問われることになった。このような現実を背景にThunグループの活動は始まった。

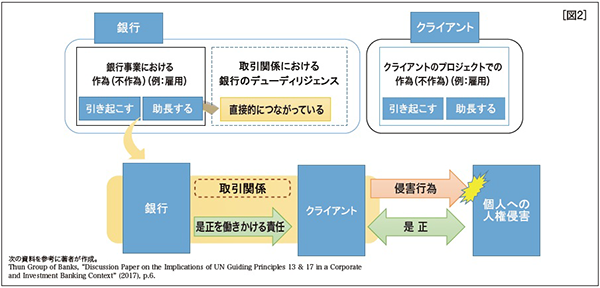

では、そのディスカッションペーパーの何が争点となったのか。Thunグループは次の[図2]を示しながら、銀行とクライアントのプロジェクトで生じた人権侵害との関係は、一般的に、①引き起こす場合でも②助長する場合でもないという。なぜならば、その侵害は、銀行自体の活動の一部として生じているわけではないからである。

しかし、なかには③直接的につながっている場合に該当しうる金融商品・サービスがあるとして、プロジェクト・ファイナンス・アドバイザリーサービス(プロジェクトスポンサーに対して資金調達等のファイナンス面について助言すること)、プロジェクト・ファイナンス、プロジェクトひも付きコーポレートローンなどを挙げる。一方、人権侵害を引き起こしているのが特定の子会社であり、銀行が取引関係を有するのが同じグループでも侵害企業とは異なる子会社であれば、銀行に人権侵害とのつながりはないとする。

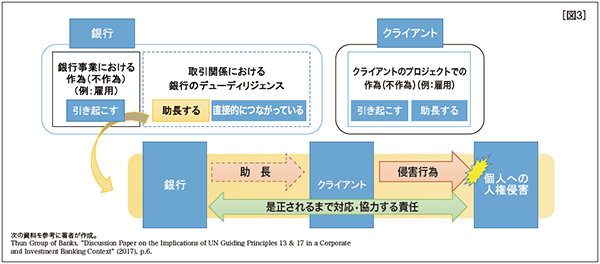

しかし、なかには③直接的につながっている場合に該当しうる金融商品・サービスがあるとして、プロジェクト・ファイナンス・アドバイザリーサービス(プロジェクトスポンサーに対して資金調達等のファイナンス面について助言すること)、プロジェクト・ファイナンス、プロジェクトひも付きコーポレートローンなどを挙げる。一方、人権侵害を引き起こしているのが特定の子会社であり、銀行が取引関係を有するのが同じグループでも侵害企業とは異なる子会社であれば、銀行に人権侵害とのつながりはないとする。このようなThunグループの見解に対して、前述の通り、批判のコメントが寄せられている。批判の対象は、「つながり」の判断は、金融商品・サービスの種類に基づくのではなく、あくまでも「侵害の本質」と「侵害と銀行とのつながり」に基づくべきだという点にある。確かに、銀行は、その融資業務を通じて直接的に人権侵害を①引き起こすことはない。しかし、クライアントおよびそのプロジェクトにおいて、人権侵害が発生していないかを十分に審査せずに融資を決定するなど、人権デューディリジェンスを果たさなければ、②助長する場合に当たる場合もあるという。このような示唆は、金融業界以外にも有用かつ重要である。例えば、製品の納期や価格が未調整のまま、ぎりぎりで変更し、サプライヤーに納品のために労働に関する国際基準の違反を強いる場合も、同じ①助長する場合に当たるからである。[図3]

※1 バークレイズ、BBVA、クレディ・スイス、ING、RBS、UBS、ユニクレジットといった世界のメガバンク7行が、指導原則を実現するための議論や経験の 共有を目的に、非公式に結成したグループ。

「つながり」を通じて企業も社会も元気に

これまでは自社とのビジネス上の「つながり」における企業の人権を尊重する責任を確認してきた。「人権を尊重する責任」というと、どうしても「差別をしない」「ハラスメントをしない」など、消極的な行為規範としての側面が強く出てしまう。しかし、企業活動のなかで人権尊重が広がれば、労働者、消費者、地域住民との関係が向上し、企業にとって労働生産性や売上などの面でプラスとなり、また多様な人々の経済的な活躍推進となれば社会にとって活力になる。こういった企業の人権尊重に対する積極的な姿勢が、社会全体に積極的な作用を及ぼすことに注目する動きも広がっている。例えば、オリンピック・パラリンピックを通じた持続可能性の実現への動きである。国際オリンピック委員会は、持続可能性をオリンピズム(オリンピック・パラリンピックを支える哲学)の不可欠な要素と定めており、競技大会はもちろん、日常業務のなかで持続可能性の実現が求められている。2017年の1月、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた「持続可能性に配慮した運営計画」の第一版が発表され、東京大会での持続可能性の5つの主要テーマのひとつとして「人権・労働・公正な事業慣行等への配慮」が位置づけられた。これを実現する施策のひとつとして「持続可能性に配慮した調達コード」の策定・運用がある。東京大会に向けた調達活動は、直接の取引先のみならず、バリューチェーン全体に対して影響を持つ。現在公表されている調達コード案では、その「人権」の項目において、指導原則にも言及しながら国際的な人権基準の遵守・尊重が求められている。

また、国連が2015年9月に発表した「持続可能な開発目標(SDGs)」の2030年までの達成に向けて、企業への期待も高まっている。前身の「ミレニアム開発目標(MDGs)」が国家のパートナーとして企業を位置づけていたのに対し、SDGsでは「民間部門が新アジェンダの実施における役割を有することを認知する」と、企業が目標の達成に主体的な役割を有することが強調されている。日本では、2016年12月に「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針」が決定された。そこでは、民間企業の資金と技術が目標達成に向けた鍵であり、企業は社会貢献のみならず、本業としてSDGsに取り組み、ビジネスを通じた社会課題の解決に貢献することが歓迎されている。また、「ビジネスと人権」の重要性も確認されており、具体的な施策として指導原則を実現するための国別行動計画の策定が明記された。

このように企業の「つながり」における責任と役割への関心はますます高まっている。人権リスクへの注目、そして人権尊重の取り組みを、自社・自社グループから一歩ずつ「つながり」へ進めていくことが、企業および社会の持続可能性には不可欠なのである。

2017.8掲載